《美學追求篇》 創新的重要策略

臺灣設計產業蓬勃發展,不僅在國際獎項屢創佳績,並在台灣設計研究院的推動下,加速數位轉型、深化跨界合作、推動永續發展,展現「設計力即國力」,持續提升臺灣設計的全球影響力。

近年來,隨著科技快速發展與社會價值轉換,設計對產業影響比以往更加重要,且發展力道更加深刻。如今,無論個人或企業,對產品的需求與要求,已不僅限於基本功能與需要,我們開始重視外觀設計,也期待產品呈現更多創新應用;企業同樣注重功能與外觀條件兼備,因為優質設計將成為市場競爭的關鍵。法國知名品牌創辦人可可‧香奈兒(Coco Chanel)曾說:「要無可取代,你一定得不一樣。」這既點出設計的本質,更延伸至商業經營領域,如何透過設計創造產品差異化,成為品牌致勝的關鍵。

根據經濟部統計處資料,臺灣專門設計業的營業額在2023年以前的規模,約介於新臺幣600至800億元之間。隨著新冠病毒肺炎疫情趨緩,營收開始推升,並已在2024年突破新臺幣800億元大關,達到新臺幣848億元,創下歷年新高。統計顯示,近10年平均成長3%,2024年第一季因汽車及商業空間等設計案件量增加,年增2.2%,產業占比則維持在20%左右。在臺灣,政府早已定調「設計力就是國力」,顯示對國家競爭力的更高期待。我們既以「Made in Taiwan」為傲,也期盼未來能以「Designed in Taiwan」的形象,將臺灣的美好與優勢,帶給全世界。

2016年,臺北獲選為「世界設計之都」(The World Design Capital,簡稱WDC),在當時掀起熱烈討論,大眾亦開始深入關注城市美學設計與公共空間的品質。能夠獲選為「世界設計之都」的城市,代表其在經濟、社會與文化發展上能善用設計思維,並積極展現創新應用的模範。藉著創意,臺北提高國際能見度,同時帶動臺灣整體設計能量,進而獲得國際認可。

獎項獲肯定 躍升世界舞臺

近年在國際獎項上,臺灣也屢獲佳績。2024年,最負盛名的德國紅點設計大獎中,臺灣獲「紅點品牌暨傳達設計大獎 (Red Dot Award:Brands & Communication Design)」的「最佳獎(Best of the Best)」3項,其中中國科技大學獲得2項、國立陽明交通大學獲得1項;其他參賽臺灣廠商另獲得紅點產品設計大獎 (Red Dot Award:Product Design)」132項、「紅點品牌暨傳達設計大獎」94項及「紅點設計概念大獎(Red Dot Award: Design Concept)」41項等,成果豐碩。同年,亞洲地區最具權威性設計獎項,來自日本的Good Design Award,選拔出臺灣設計作品共計55項,皆以提高生活品質、促進工業發展為目標。臺灣產品接連獲得國際設計獎評選的高標準認可,可見企業思維成長與創新成果。

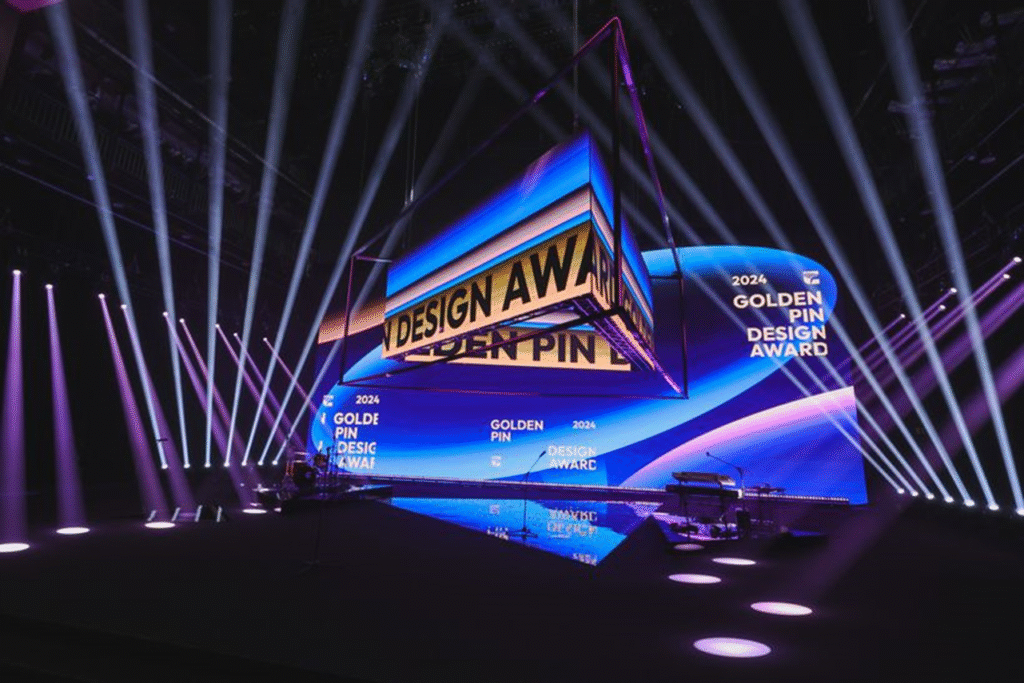

從學界到產業的持續耕耘,已然展現出亮眼的成績。為喚起各界對設計美學的重視,2003年成立的台灣創意設計中心,接連以台灣設計展、金點設計獎、臺灣文博會和新一代設計展等,一方面培植臺灣產學間全方位的設計實力,另一方面在各城市舉辦設計展與文博會等大型活動,推廣在地特色,並結合觀光旅遊議題,將設計導入公共場域,促進民眾參與。2020年,為進一步提升企業設計的位階,台灣創意設計中心升格為台灣設計研究院(以下簡稱「設研院」, 英文TDRI),致力將設計融入經營策略,以設計力增強全民福祉,並與國際交流,開創經濟新格局。

按照設研院的觀察,自2015年開始, 臺灣設計圈的生態即因數位化的加速、產業跨界的興起,以及全球設計思維的深化,呈現出不同的變化趨勢。設研院於2025年發布《2024台灣設計力報告》,指出臺灣設計產業已在國際間持續展現影響力,並已被視為驅動創新的關鍵力量。然而面對未來挑戰,設計產業仍需關注以下五大議題:

●設計思維與前瞻性:評估產業在設計思維的前瞻性,確保能應對未來挑戰。

●發展程度與差距:分析現有設計產業發展,識別與未來需求之間的差距。

●目標與策略:檢視設計目標和策略,確保與全球趨勢同步。

●團隊與夥伴關係:思考未來設計團隊的組成,並慎選合作夥伴,以促進跨領域協作。

●未來展望:須制定對未來的展望,為產業發展指引方向。

思維須跨越領域

因應這些議題,設研院當前的具體任務包括設計政策發展分析、設計產業調查分析,以及與趨勢專家共同提出觀點分析等。透過上述工作,設研院致力於推動設計在產業和公共領域的應用,以促進創新與永續發展。隨著科技進步,台灣設計研究院院長張基義看見數位化已然革新設計師的工作方式,他建議,「設計師必須熟練操作數位工具,例如網頁介面設計工具Figma及3D動畫軟體Blender,並應用AI協助創作。現今企業亦更偏好具備結合數位技術與設計的跨界型人才,使設計師角色從過去的創意執行者,轉型為整合解決方案提供者。」

如今,設計與科技、醫療和綠能等領域跨界合作日益頻繁。在政府政策引導下,設計逐漸從美學層面深入到商業模式創新、用戶體驗升級等方向,形成以設計為核心驅動的創新生態系。同時,企業更進一步從單純的設計輸出轉向「設計思維」服務,包括用戶調查、產品策略制定和服務型設計。設計師愈加重視全球化與在地化的平衡,例如永續設計、包容性設計,以及在作品中展現在地文化特色等。在此雙向驅動下,設計圈的競爭更加激烈,國內外市場對設計作品的要求亦有所提升,例如國際品牌開始擴大與臺灣的合作,促使設計師需具備國際溝通能力與更豐富的文化洞察力。

整體而言,臺灣設計圈的顯著趨勢變化陸續展現在數位化、跨界合作與國際化等層面。然而,設計師同時面臨技能提升與視野拓展的雙重挑戰,需更加靈活應對不斷變化的市場需求。張基義進一步提醒設計師面對AI的態度,「AI不會取代人類,但使用AI的人會取代不用AI的人。」AI科技將持續影響設計生態系統的發展動能,因此設計師必須培養AI應用能力,亦須持續增強AI所不能取代的關鍵技能。

扶植新生代

為此,設研院亦進一步參考新加坡人才培訓計畫「新加坡未來技能(SkillsFuture Singapore)」的設計技能框架(Skills Framework for Design),並整合相關專家訪談成果,歸納出「AI時代下設計師的關鍵技能」,鼓勵設計師在職涯中持續強化技能發展。但張基義仍強調,設計產業需以靈活且前瞻的策略應對趨勢變化,AI縱使先進,仍應被視為設計師的輔助及協作工具,而非完全取代設計師的角色。此外,也不可忽視風險管理的重要性,以打造更具韌性的設計生態系統,如此才能在破壞式創新的浪潮中,掌握機遇,迎接未來的無限可能。

目前,臺灣設計在國際間已展現出獨特的形象與影響力,主要表現在:

●社會設計思維的展現:臺灣設計師經常以社會價值或影響力為出發點,創作出引人注目的作品。

●推動國家形象:設研院致力將設計力融入政府施政與國家戰略,以推升在國際間的影響力。

●國際設計藍圖的制定:設研院規劃完整設計生態系,涵蓋設計政策、資金、支持、教育等構面,目標在強化臺灣設計的國際話語權與影響力。

在扶植與輔導方面,設研院透過帶團參展和促進國際交流等策略,鼓勵潛力設計品牌創新成長。近年具體成果如下:

●臺灣館在米蘭設計週首次亮相

2024年,設研院前進國際最具影響力的設計盛會之一「米蘭設計週」, 籌組臺灣館,以循環設計為策展核心,展出獲得金點設計獎的傑出作品,包括家具、產品及空間設計,成功打開歐洲市場知名度,引發國際設計界關注,為臺灣設計找到最適合的舞臺,爭取更廣泛的國際曝光。

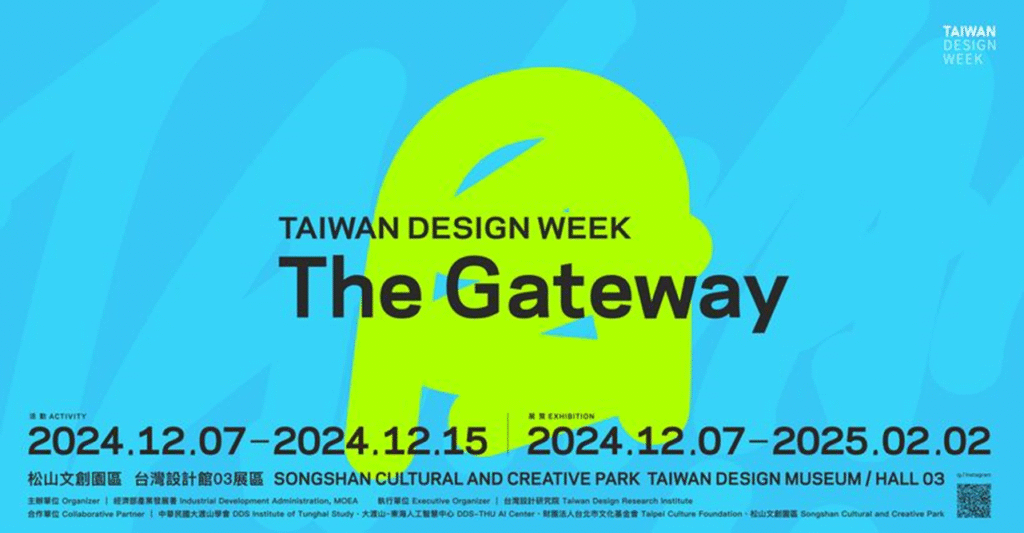

●台灣設計週打造國際交流平臺

連續兩屆台灣設計週成功搭起臺灣設計圈的國際交流平臺,不僅吸引國內外設計界專業人士參與,也透過展覽與論壇聚焦永續循環、智慧科技、文化創新等議題,提升臺灣設計在國際上的知名度。

●開展新南向設計合作

設研院與菲律賓及印尼政府開展設計合作,透過簽署MOU及雙方互訪,舉辦設計講座、商務媒合會等活動,為臺灣設計與人才進軍東南亞市場開啟新局,創造更多國際機會。

●新南向國家參與金點設計獎創新高

自2014年起積極推動國際化布局,開放全球設計師及業者參賽,並擴大國際評審團陣容,已是國際知名的獎項。2024年共邀請13國99位專家組成評審團,參賽作品來自20個國家/地區、超過2,300件,其中新南向國家的報名件數更達213件,創下歷年新高。得獎作品不僅反映設計應用於智慧科技、循環永續及社會設計等領域的最新趨勢,也彰顯臺灣在國際舞臺上引領世界潮流的實力。

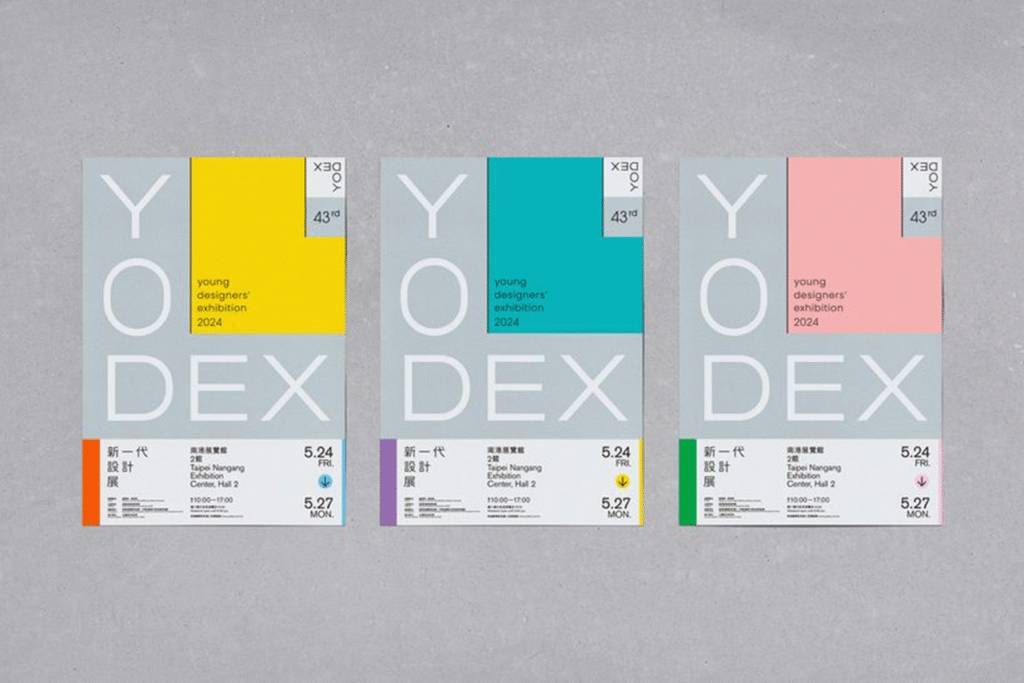

●新一代設計展鼓勵新銳投入創新

展會呈現設計的多元可能,並致力即時回應產業需求。每件設計作品皆蘊含改變未來的力量,藉由新銳設計師們的共同努力,不僅將塑造未來世界的面貌,更展現對未來的承諾與想像。

設計使命超越美學

透過設研院的努力不懈,臺灣設計在國際間已然樹立關注社會議題、推動創新與永續發展的形象,並持續擴大其影響力。在全球快速變遷與多重挑戰交織的時代,張基義表示,未來設研院仍將從設計觀點,持續研究國內外設計政策,為臺灣設計產業提供發展建議;透過調查掌握產業現況,為政策制定提供依據;邀請專家分享對未來設計趨勢的見解,共同協助產業預測未來。如今的設計早已超越單純的美學表現,成為連結人類、文化與未來的橋樑。因此,如何在創新與實用間找到平衡、運用設計力量解決複雜的社會問題,都是接下來設計師需面對的課題。

在瞬息萬變的趨勢脈動下,張基義與設研院都期許臺灣設計的格局能持續擴大,未來一代的設計師亦將承擔比以往更重要的責任與使命,期盼能創造符合當代需求的作品,並具備回應環境永續、社會議題以及科技應用的能力與視野,如此才能創造更多與時代接軌的關鍵契機。

撰稿人:中華民國對外貿易發展協會 湯欣曄

文章來源 : https://www.taitra.org.tw/News_Content.aspx?n=104&s=112417